単相3線式。

現在、家庭用の電気の供給方法として最も広く普及している配電方式です。

おそらくあなたのおうちも、この方法で電気が送られてきていると思います。

普段生活している上では電気の配電方式なんて気に止めることはありませんが、仕事や勉強などで電気を扱う時には、重要な事項になってきます。

そこで今回は、単相3線式の仕組みを、イラストを用いながら分かりやすくまとめてみました!

合わせて、単相2線式との違いについても触れていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね(^^)

目次

単相3線式とは?

それでは早速ですが、単相3線式とはどのようなものか一言で説明したいと思います。

こちらです。

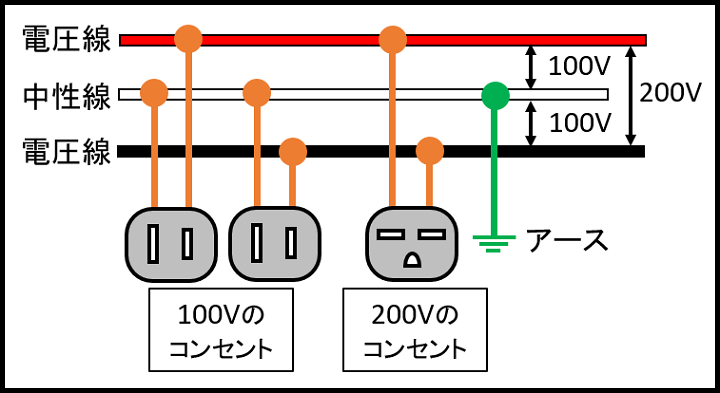

2本の電圧線と1本の中性線からなる配電方式。どちらかの電圧線と中性線を結ぶと100V電源を、2本の電圧線同士を結ぶと200V電源を得ることができる。

このように、単相3線式を用いると、100Vと200Vの両方の電圧を得ることが可能になります。

分かりやすいようにイラストで書くとこのようなイメージです。

3本の線のうち、真ん中の白色の線が中性線と呼ばれており、この線にはアースが取られています。

そして両端の赤と黒の線が電圧線と呼ばれていて、それぞれ中性線に対して100Vの電圧が掛かっています。

このような仕組みで、中性線とどちらかの電圧線を結べば100V電源が、電圧線同士を結べば200V電源が取れるようになっていたのですね。

単相3線式の配電の仕組み

これまでは単相3線式がどのような配電方式なのかのイメージについてお伝えしてきましたが、ここからはその仕組みについて詳しくお伝えしていきます。

上記の通りとても便利で使い勝手の良い単相3線式の電気ですが、このような感じで作られています。

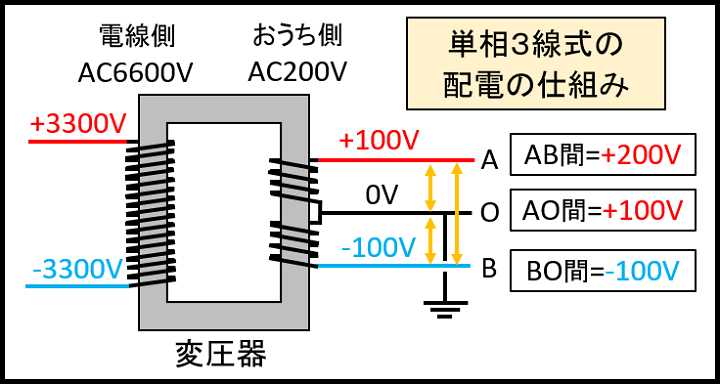

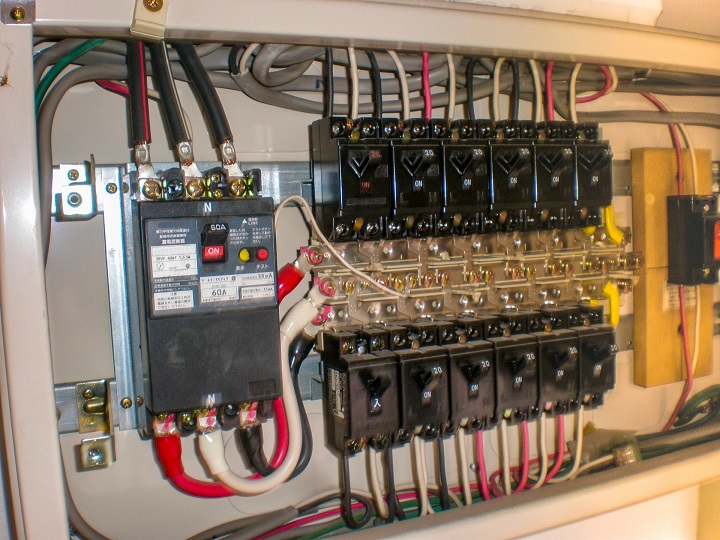

まずは、街中に張り巡らされている電線に掛かっている6600Vという高い電圧を、変圧器で家庭に送ることのできる200Vまで電圧を下げます。

ちなみに変圧器は、電柱で良く見かけるあのバケツの形をしたやつの中に入っています。(正式名称は、「柱上(ちゅうじょう)変圧器」と言います)

この変圧器の中で200Vの電圧に変えるときにちょっと工夫をして、コイルのちょうど真ん中でアースを取って、そこを中性線として常に0Vになるようにします。

そうすると、中性線とそれぞれの電圧線には100Vの電圧の差が、2本の電圧線同士には200Vの電圧の差が発生します。

こうしてめでたく、単相3線式の電気を得ることができるのですね。

ちなみに、この方法が家庭用の配電方式として広く普及している理由は、200V電源が必要なハイパワーな家電製品が増えてきたからです。

具体的には、下記のような家電製品が200V電源で動いています。

200Vで動く家電製品!

- 大容量のエアコン

- 電気温水器(エコキュート)

- IHクッキングヒーター

- 洗濯乾燥機

- 電気自動車の充電

どれも、もう身近になっているものばかりですよね。

単相3線式の電気さえおうちに来ていれば、このような家電製品も問題なく使えるので、とても便利なのですね。

このようにハイパワーが必要な家電製品には200V電源が使われていますが、その最大の理由は流れる電流を少なくするためです。同じ消費電力であれば、電圧を2倍にすれば電線に流れる電流はその半分で済みます。

ハイパワーの家電製品を100Vで動かしてしまうと、電線の中に大電流が流れてとても危険なのです。そのため、電圧を上げてより少ない電流で動かすことができるようにしているのですね。

※電力・電圧・電流の関係は別ページで詳しくお話していますので、興味のある方はこちらにも遊びにきてくだしさいね。

単相3線式の交流波形

上記のような仕組みで単相3線式の電気が生み出られているのですが、ここでちょっと疑問に思うことが出てきます。

ご存知の通り、家庭用の電気は交流が使われています。

もし家庭用の電気が直流であれば先ほどの仕組みですっきりと理解できるのですが、相手は交流です。

交流といえば、常に同じ電圧が掛かっている訳ではなく、プラスとマイナスの電圧が周期的に変わる電気ですよね。

※直流と交流の違いについては別ページでお話していますので、興味のある方はこちらにも遊びにきてくださいね。

それなのに、そんな都合よく100Vと200Vの電源が取れるのでしょうか?

この点について、単相3線式の電圧波形を見ながらどうなっているのか確認していきたいと思います。

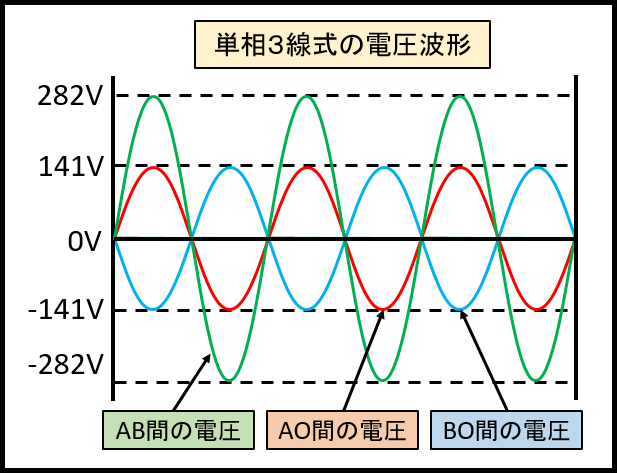

上側の電圧線をA・中性線をO(オー)・下側の電圧線をBとすると、AB間・AO間・BO間の電圧波形は下のグラフのようになります。

交流電源の電圧は実効値で表されていますので、最大電圧はそのルート2倍(約1.41倍)になります。

※交流の実効値については別ページで詳しくお話していますので、興味のある方はこちらにも遊びにきてくださいね。

そしてグラフを見てみると、AO間の100V電圧とBO間の100V電圧は、逆位相になっていることが分かります。

実は、AO間とBO間の電圧差は同じ100Vなのですが、このような違いがあったのですね。

そのため、AB間の電圧差は「AO間-BO間」の電圧となり、ちょうどその2倍の200Vになるのです。

逆位相の100Vができる仕組み

先ほどの章で電圧の波形を確認するとそれぞれ逆位相の100V電源になっていることが分かりましたが、なぜ逆位相の電圧になるのかをこの章ではお伝えします。

変圧器で変圧された段階では200Vの交流電源が一つ作られているだけですが、そこから逆位相の100V電源2つがどうやって生まれているのでしょうか?

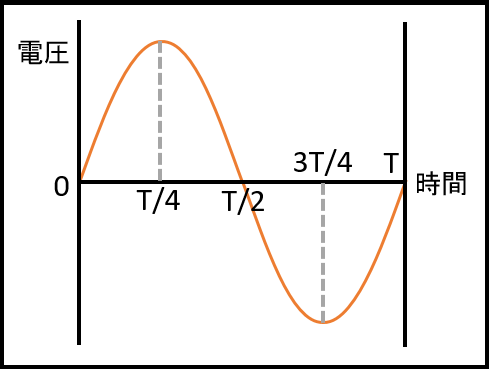

それを、交流1波長の流れと共にみていきたいと思います。

交流の1波長の時間(=周期)をTとすると、時間と交流1周期分の関係は下のグラフのようになります。

※周期については別ページで詳しくお話していますので、興味のある方はこちらにも遊びにきてくださいね。

そして、時刻t=0・T/4・T/2・3T/4・Tのときの200V電源と100V電源の関係は、それぞれ下記のようになります。

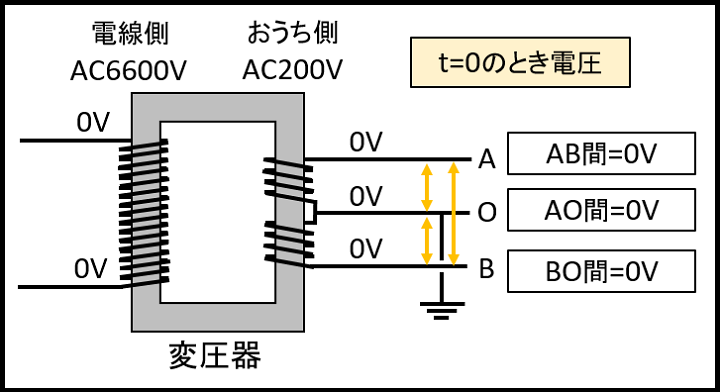

時刻t=0のとき

まずは、t=0のときです。

この時の電圧は、下の図のようになります。

このように、最初はどこも0Vからスタートします。

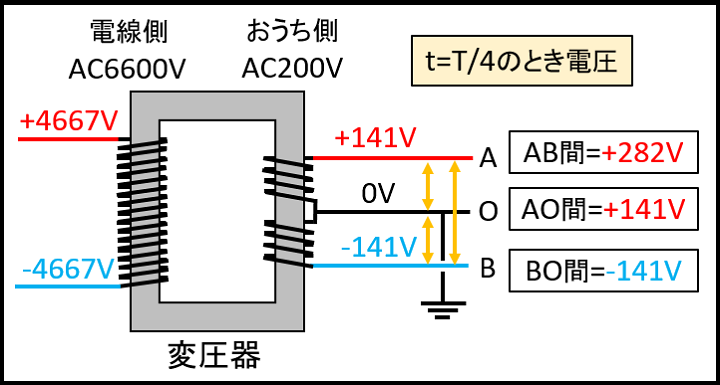

時刻t=T/4のとき

次は、t=T/4のときです。

この時の電圧は、下の図のようになります。

この時間では、元の200V電源の電圧はプラス方向の最大である+282Vになります。

そうすると、ちょうどこの真ん中に常に0Vの中性線が通っているので、AO間の電圧は+141Vに、BO間の電圧は-141Vになります。

AO間とBO間の電圧の符号が逆になっているのが分かります。

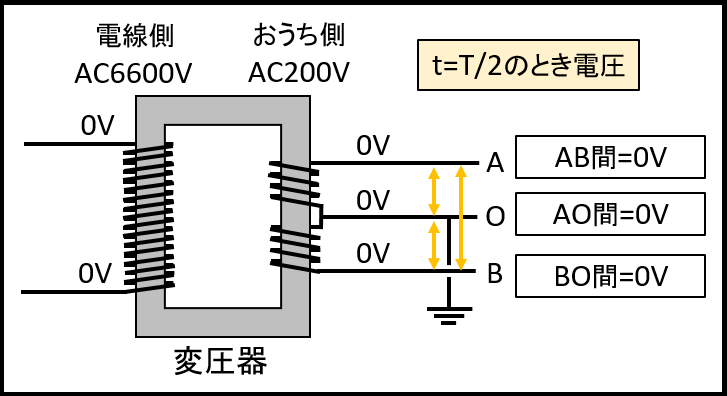

時刻t=T/2のとき

次は、t=T/2のときです。

この時の電圧は、下の図のようになります。

時間が半周期のときには、また一度全て0Vになります。

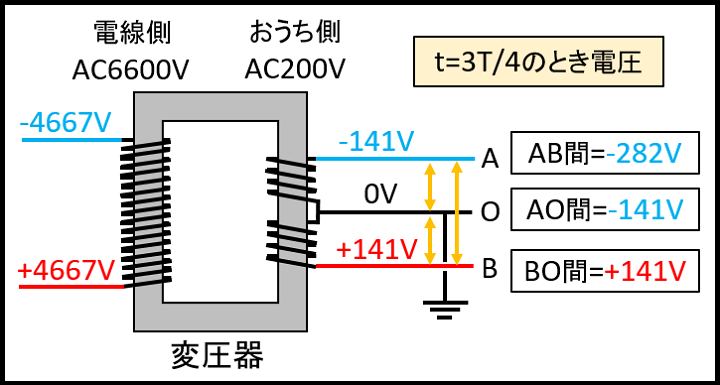

時刻t=3T/4のとき

次は、t=3T/4のときです。

この時の電圧は、下の図のようになります。

この時間では、元の200V電源の電圧はマイナス方向の最大である-282Vになります。

そうすると、AO間の電圧は-141Vに、BO間の電圧は+141Vになります。

ここでも、AO間とBO間の電圧の符号が逆になっていますね。

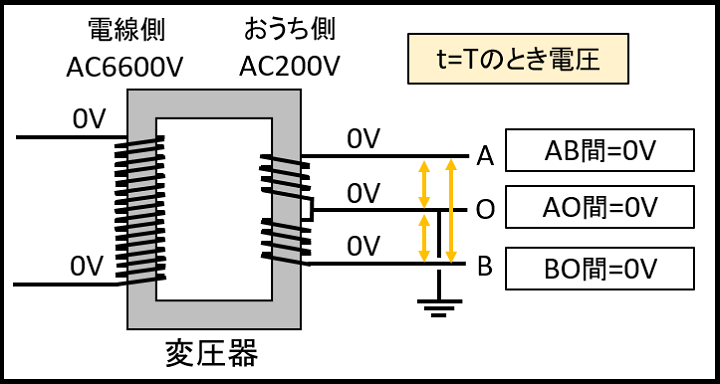

時刻t=Tのとき

最後は、t=Tのときです。

この時の電圧は、下の図のようになります。

この時間はt=0と同じ状態に戻りますので、また全てのところで0Vに戻ります。

上記の通り、AO間とBO間の電圧は、常に絶対値は同じだけど符号が逆の状態になります。

このような仕組みで、1つの交流200V電源から、逆位相の交流100V電源2つが作られていたのですね。

単相2線式とは?

最後は、もうひとつの家庭への配電方式である単相2線式とはどのようなものなのかについてお伝えします。

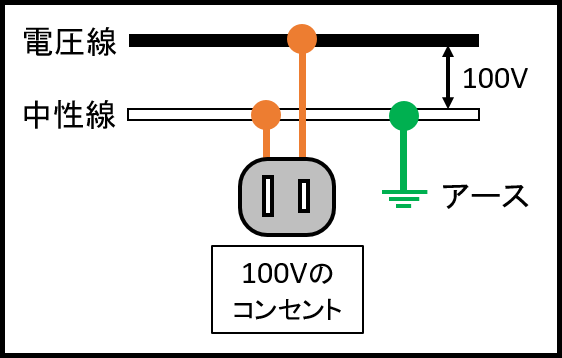

単相2線式とは、文字通り2本の電線で配電する方法で、イラストにすると下記のような感じです。

単相3線式と比べて、とてもシンプルですね!

電圧線と中性線がそれぞれ1本ずつあって、100Vの電源を取ることができます。

しかし、これはとてもシンプルなのですが、ご覧の通り200V電源を取る手段はありません。

単相3線式であれば取ろうと思えばとても簡単な工事で200V電源が取れるのですが、単相2線式だと無理です。

なので、昔はこの方法も使われるところがありましたが、現在のように200V電源の家電製品も数多く出回るようになってからは、ほとんど使われなくなっています。

まとめ

以上で、単相3線式の仕組みについての話を終わります。

まとめると、下記の通りです。

- 単相3線式では、2本の電圧線と1本の中性線でできている

- それぞれの電圧線と中性線は、それぞれ100Vの電圧差がある

- 電圧線と中性線を結ぶと、100Vの電源が取れる

- 2本の電圧線同士を結ぶと、200Vの電源が取れる

- 中性線はアースが取られていて、常に0Vになる

- 100Vの電圧は2箇所取れるが、それぞれ逆位相の交流になっている

- 単相2線式で取れるのは100Vだけで、200Vは取れない

普段何気なく使っているおうちの電気ですが、実は色々と考えられた方法で送られていたのですね!

これからも毎日電気のお世話になると思いますが、たまには単相3線式という方法で送られているのかと思って見てみると、電気がちょっと面白くなるかもしれないですね(^^)

編集した本が出版されました!

◆キャリアの話をしよう◆

こちらは、現役管理職ワーママ(部長職)のあづさんが著者の本です。あづさんがインタビューをするという形で、合計4名の女性の方に、ご自身のキャリアをお話しして頂いています。

ここまで等身大のキャリアの話は他では知ることができないと思いますので、キャリアでお悩みの女性の方はぜひ読んでみてください。

◆とろけて香る茄子麻辣のおいしい秘密◆

こちらは、ナス農家をされているハーティッチファーム代表の賀川元史さんが著者の本です。著者さんご自身が開発された日本初の麻婆茄子の瓶詰め「とろけて香る茄子麻辣」の開発秘話です。

いかにして日本初の商品が作られていったのかをストーリー形式でお話ししていますので、ナス好きの方はぜひ読まれてみてください。

「もし家庭用の電気が直流であれば先ほどの仕組みですっきりと理解できるのですが、相手は交流です。」この一言を探していました.家庭の電気の仕組みを勉強していたのですが,ネット上の解説は直流的な説明がほとんどで,「?」となっていました.だいぶスッキリです.ありがとうございます.

タケシさん

こんにちは、当ブログ管理人に星野なゆたです。

コメントありがとうございます!

私もネットで調べたときにタケシさんと同じ疑問を感じたので、

そのような記事が無かったら自分で作ろうと思い、

色々と勉強してこの記事を書きました(笑)

お役に立てたようで、とても嬉しいです(^^)

こんにちは。

とてもすっきり分かりやすく拝見しました。

ところで、単相三線式の配電の図中、電柱からの6600Vの一次側に3300Vという数字がありますが、三相交流の実効値は6600Vなので、表現が不適切ではないでしょうか?

何か別の意図がおありでしたら、ご容赦ください。

良い記事をありがとうございます。

masataroさん

こんにちは、当ブログ管理人に星野なゆたです。

コメントありがとうございます!

ご指摘の箇所は、第2章の「単相3線式の配電の仕組み」の

ところで使っている図のところですよね。

この図では、片方の端を+3300V、もう片方の端を-3300Vとして、

両端の電圧を+3300V-(-3300V)=6600Vと表現させて頂きました。

ここは片方を6600V、もう片方を0Vと表現した方が良いのか

迷ったところですが、おうち側が+100V、-100Vという

表記にしていたので、それに合わせた形です。

よろしくお願い致します。

非常にわかりやすく電気の知識が深まりました。一つ教えていただければありがたいです。

接地形2P 30A 250V NEMA L6-30型式のコンセントは基本赤と黒の線を接続し200Vとしますが、L型のアース部分には白の中性線をつなげるのか緑のアース線をつなげるのか教えてください。またアース線をつなげない電気工事業者もいるのでしょうか?よろしくお願いします。

ユウさん

こんにちは、当ブログ管理人の星野なゆたです。

コメントありがとうございます!

ご質問の件、回答しますね。

接地型2Pタイプのコンセントのアース部分は、その名の通りアースが目的なので、緑のアース線をつなげます。

アース線をつなげない電気工事業者もいるのかどうかは、ごめんなさい、私には分かりませんが、本来アースに繋がっていると思っている部分が繋がってないと、電気製品のアースが取れず漏電時などに危険な状態になるかも知れませんので、きちんと接続すべき部分だとは思います。

星野様

ご回答ありがとうございました。もう一つ教えていただけると助かります。

テスターで計測した場合、赤と黒は200Vになりますが、例えば赤とアースの部分を計測すると100Vになりますか?

ユウさん

こんにちは、星野なゆたです。

ご質問の件、回答しますね。

単相3線式の分電盤からきた配線に繋がっていれば、赤とアースの部分をテスターで計測すると、その通りで100Vになります。

星野様

早々にご回答ありがとうございました。

疑問が解消してすっきりしました。

今後ともよろしくお願いいたします。

ユウさん

こんにちは、星野なゆたです。

疑問が解消されたとのことで、何よりです!

こちらこそ、今後ともよろしくお願いいたします。

これは素晴らしい解説。

今まで勘違いしてた部分を修正してくれました。

よねむらさん

こんにちは、当ブログ管理人の星野なゆたです。

嬉しいコメントを頂きありがとうございます!

お役に立てて嬉しいです(^^)

このような記事が書けるようにまたがんばります。