直流電車と交流電車。

日本では、現在この2種類の電車が走っています。

内訳をみると日本の大半では直流電車が走っていますが、北海道、東北、九州地方といった地方の在来線と、新幹線は交流電車となっています。

ここで気になるのが、直流電車と交流電車の違いや、なぜ2種類あるのかということです。それぞれ、どんなメリットやデメリットがあるのでしょうか?

このページでは、そんな直流電車と交流電車についてお話していきます。

目次

直流電車と交流電車の違い

まずは、直流電車と交流電車とはどのような電車なのかから見ていきたいと思います。

- 【直流電車】電源に直流を使っている電車

- 【交流電車】電源に交流を使っている電車

って、そのまんまですね(笑)

これではざっくりしすぎて何が何だか分かりませんので、もう少し詳しく電源である直流と交流の違いを確認していきます。

ポイント!直流と交流の違い【直流】常に一定の電圧がかかっていて、同じ方向に電流が流れる電源

(例:乾電池や車のバッテリーなど)

【交流】プラスとマイナスの電圧が交互に切り替わり、電流の流れる向きも変化する電源

(例:家庭電源など)

直流電車は一定の電流と電圧である直流を、交流電車は電圧や電流が変化する交流電源を使った電車なのですね。

※直流と交流の違いについては別ページで詳しくお話していますので、興味のある方はこちらにも遊びにきてくださいね。

それぞれの電車の特徴

わざわざ2種類の電車が存在しているわけですから、そこには何かしらのメリットやデメリットがあるはずですよね。

ここからは、直流電車と交流電車、それぞれの特徴についてみていきたいと思います。

直流電車の特徴

まずは、直流電車の特徴からです。

その特徴は、下記の通りです。

直流電車の特徴

- 電車のモーターは直流なので、直流で送られてくる電気をそのまま使えて車両を安く製造できる(メリット)

- 地上の設備で、交流を直流に変換する設備が必要(デメリット)

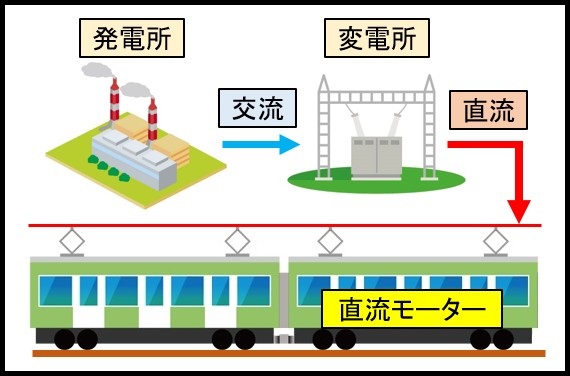

イラストで表すと、このような感じです。

直流電車のメリットは、電車の駆動させるモーターは直流で動くので、車両に電気を変換する設備が不要で車両を安く製造できることです。

デメリットは、車両とは逆に線路に付随する地上設備のコストは高くなることです。

日本の発電所で作られる電気は交流のため、交流から直流に変換する設備が必要になるからです。

交流電車の特徴

次は、交流電車の特徴です。

その特徴は、下記の通りです。

交流電車の特徴

- 地上の設備は、直流よりも少なくて済む(メリット)

- 直流では取れない、大きな出力が取れる(メリット)

- 車内で交流を直流に変換するため、車両を製造する費用は高くなる(デメリット)

イラストで表すと、このような感じです。

交流電車のメリットとデメリットは、直流電車と逆ですね。

交流電車は電源に交流を使うので、発電所の電気をそのまま使うことができるので地上の設備は安くて済みます。

しかし、電車の中で交流をモーターに使える直流電源に変えないといけないので、車内にその設備が必要になり車両の製造コストは高くなります。

また、交流電車のもう一つのメリットとして、大きな出力が取れるということがあります。

大きな出力を得るためには高い電圧で電気を送る必要がありますが、その場合は交流の方が適しているからです。

2種類の電車がある理由

直流電車と交流電車のメリットやデメリットが分かったところで、ここからはそれぞれの電車が使われている地域とその理由をお伝えしていきます。

直流電車が使われている地域と理由

まずは、直流電車が使われている地域とその理由から見ていきたいと思います。

直流電車が使われている地域

- 関東・中部・関西・中国・四国地方のJR線

- 全国の私鉄・全国の地下鉄

日本のほとんどの地域では、直流電車が走っているのですね。

直流電車のメリットは車両の製造費用が安いことですから、都市部などたくさん電車が走るところに適しています。

地上の設備が少々高くついても、たくさん電車を造らないといけないので車両一台の値段を安くした方がメリットがあるのですね。

地上の設備は、線路を走っている電車の数によってあまり違いませんからね。

この中で、関東・中部・関西は分かるけど、中国・四国地方ってそんなに都会だったっけと思うところ、ありますよね。

そんな中国四国地方ですが、直流電車が走っているのはやはり人口が多い都市部である瀬戸内側がほとんどです。

ではその他の地域はというと、そもそも電気で走る電車ではなくディーゼルエンジンで走る汽車が走っているのですね。

※電車と汽車の違いについてはページで詳しくお話していますので、気になる方はこちらにも遊びにきてくださいね!

交流電車が使われている地域と理由

次は、交流電車が走っている地域とその理由です。

交流電車が使われている地域

- 新幹線

- 北海道・東北・九州地方のJR線

直流電車とは反対に、交流電車のメリットは地上の設備が安くて済むところです。

そのため、電車の数があまり多くない地方路線で採用されています。電車が少々高くなっても、地上の設備が安い方がメリットが出るのですね。

それともう一つは、新幹線。

新幹線はスピードを出すために高い出力が必要になりますので、高出力が取れる交流電車が使用されているのです。

直流で発電すればもっと簡単になる!?今までの話からすると、最初から直流で発電して、高出力が必要な新幹線だけ交流にする変電設備があればもっと簡単にできるのではと思うところ、ありますよね。

しかし、実際には発電所で作られる電気は交流で、さらに交流のまま発電所から送電されるのでこのようなことはできません。これは、大量の電気を発電したり送電したりするのは直流だと非常に難しいのに対し、交流であれば比較的簡単にできるからです。

交直流電車とは?

ちなみに、直流と交流どちらでも走ることが可能な電車もあり、その電車を交直流電車と言います。これらの電車は、直流区間と交流区間をまたがって走らないといけないところで使われています。

例えば、JR西日本の下関駅と、JR九州の小倉駅を結ぶ、下関発小倉行の電車などです。

下関から門司駅まではJR西日本の管轄となるため直流電源、門司駅から小倉駅まではJR九州の管轄となるため交流電源となります。

異なる電源の区間を走って目的地まで行けませんから、交直流電車が使われているのですね。

ちなみに、直流と交流電源を切り替える際にはあるい地点で突然切り替えることはできないので、デッドセクションという区間を設けて電源を区別しています。

デッドセクションとは、電化された鉄道において、異なる電源の接続点に設置される無通電区間のことです。この区間は電車に全く電気が供給されないため、電車は惰性走行で走ります。

上記の門司駅の例では、門司駅の下関方面側にデッドセクションが設けられており、この区間では電気を受け取れません。ここでは電気が受け取れずに車内の照明も消えてしまうのですが、このような理由があったのですね。

また、常磐線・水戸線・つくばエクスプレスでは、少し特殊な事情で交直流電車が使用されています。

これは、茨城県石岡市に気象庁地磁気観測所という地磁気を観測するための設備があり、直流電車が走ると地磁気に影響を与え、正しい観測ができなくなってしまうという理由からです。

そのため、観測所から半径30~40km以内には直流電車を走らせてはいけない決まりになっていて、この区間のみ交流電源、他の区間は直流電源で走るために、交直流電車が使われています。

まとめ

以上で、直流電車と交流電車の違いについての話を終わります。

まとめると、下記の通りです。

- 直流電車は、架線から直流を受け取って走る電車

- 交流電車は、架線から交流を受け取って走る電車

- 電車のモーターは、直流で動く

- 直流電車は、架線からの直流をそのまま使える

- 交流電車は、架線からの交流を車内で直流に変換して使う

- 直流電車は、都市部に多い

- 交流電車は、地方に多い

- 新幹線は、大出力が必要なので交流電源

今まで良くわからなかった直流電車と交流電車の違いが、スッキリと分かることができました!

今度電車に乗るときは、この電車が直流電車なのか交流電車なのかちょっと気にしてみたら、面白いかもしれないですね(^^)

編集した本が出版されました!

◆キャリアの話をしよう◆

こちらは、現役管理職ワーママ(部長職)のあづさんが著者の本です。あづさんがインタビューをするという形で、合計4名の女性の方に、ご自身のキャリアをお話しして頂いています。

ここまで等身大のキャリアの話は他では知ることができないと思いますので、キャリアでお悩みの女性の方はぜひ読んでみてください。

◆とろけて香る茄子麻辣のおいしい秘密◆

こちらは、ナス農家をされているハーティッチファーム代表の賀川元史さんが著者の本です。著者さんご自身が開発された日本初の麻婆茄子の瓶詰め「とろけて香る茄子麻辣」の開発秘話です。

いかにして日本初の商品が作られていったのかをストーリー形式でお話ししていますので、ナス好きの方はぜひ読まれてみてください。

分かりやすくて良き良き

祖一郎志さん

こんにちは、星野なゆたです。

コメントありがとうございます!

そのように言って頂けて嬉しいです(^^)

地磁気観測所の存在を知り常磐線の直流交流路線のなぞがとけました

まぬけーずさん

こんにちは、星野なゆたです。

コメントありがとうございます!

地磁気観測所は盲点ですよね。

謎が解けたとのことで良かったです(^^)

確かに国鉄時代の電車や電気機関車の主電動機には直流直巻電動機などの「直流モーター」が用いられていたようですが、最近の電車や電気機関車は直流電化、交流電化、交直流両用に限らず主電動機には三相誘導電動機や永久磁石同期電動機など「交流モーター」に分類されるものが用いられていると思います。直流電源をインバータにより交流モーターを駆動するという方式で、交流電化(単相)においてもいったん直流に整流してから利用されているので、制御器を含めたモーターへの入力としては直流ということにはなりますが….。

みぃやんさん、コメントありがとうございます!

また、色々と情報を頂いてありがとうございます!

電車も、どんどん進化しているのですね。

インバータの技術が有効利用されているのは、すごいと思います(^^)

念のため追記します。

直流型電車の代表例として山手線の車両の場合、205系(運用1985~2005年)までの主電動機は「直流直巻電動機」でしたが、その後継のE231系(2002~2020年)やE235系(2015年~)は「かご形三相誘導電動機」が用いられているようです。

交流型電車の代表例として東海道新幹線の車両の場合、第1世代(0系,運用1964~1999年)と第2世代(100系,1985~2003年)の主電動機は「直流直巻電動機」でしたが、第3世代(300系,1992~2012年)から現行の第6世代(N700S系,2020年~)は「かご形三相誘導電動機」のようです。

以上のように約20年前にはJRの車両の主電動機は「直流直巻電動機」から「かご形三相誘導電動機」に移行されているようです。

確かに、電動機(モーター)の分類は紛らわしいことが多く、例えば永久磁石モーターの場合、「ブラシレスDCモータ」と「永久磁石同期電動機」は構造的には同じですが、前者は制御回路を含んだ特性がブラシ付直流モーター(永久磁石界磁形整流子直流電動機)とほぼ同じなので名前のとおり「直流モーター」に分類されることが多いのに対し、後者は一般的には(制御回路を含まずに)「交流モーター」に分類されているようです。感覚的には の図が分かり易く、分類の仕方によっては「ブラシレスDCモータ」を「直流モーター」や「交流モーター」とは別個に分類している例(Nidecなど)もあります。

但し「誘導電動機」は殆どの場合「交流モーター」に分類されており、「直流モーター」に分類されることはほぼ無いと思います。

現在の現役で活躍している電車や電気機関車の主電動機は「かご形三相誘導電動機」が主流だと思うので、イラストの〔直流モーター〕の部分は〔インバーター〕⇒〔交流モーター〕としたほうが現状には合っているのかなと思います。また、新幹線車両などの交流型電車には単相交流(50/60Hz,25k/20kV)から直流に変換する「コンバーターユニット」と直流から可変電圧・可変周波数(VVVF)の三相交流へ逆変換する「インバーターユニット」が一体になった「主変換装置」が搭載されていることが多いようですので、イラストの「〔直流変換器〕⇒〔直流モーター〕」は「〔コンバーター(直流変換器)⇒インバーター〕⇒〔交流モーター〕」としたほうが現状には合っているのかなと思います。

まとめの「電車のモーターは、直流で動く」も間違いではないとは思いますが「電車のモーターを効率よく速度制御するためには直流が必要」などとしたほうが無難な気もします。

みぃやんさん、いろいろと教えて頂きありがとうございます!

みぃやんさんは、電車関係についてとてもお詳しい知識をお持ちなのですね。

とても勉強になりました。

現在の電車は、直流モーターではなく「かご形三相誘導電動機」という交流モーターで

動いているのですね。

そしてこの交流モーターを動かすために、インバーターの技術を使って

任意の電圧・周波数の三相交流を作っているということですね。

また、電源が直流であればインバーターだけで良いけども、

電源が交流の場合は一度直流に変換しないといけないので、

コンバータも使っているということですかね。

そうなると説明図に関しては確かにご指摘頂いた通りにした方が適切かと思うので、

時間できたらもう一度勉強し直して、図を書き直してみようかなと思います(^^)

私の冗長なコメントに応答いただきまして有難うございます。

私自身は電車関係に詳しいわけではなく、たまたまテレビ番組を見ていて興味を持ったJRの電化区間をウェブで調べていて検索された貴ブログを閲覧させていただいた際に、イラストの「直流モーター」という単語が気になって Wikipedia等で調べた知識でコメントさせていただいた次第です。

なお、以前に情報機器のモーターに携わっていたことがあり、「モーターの分類は分かり難い」と感じていて、とくに「直流モーターと交流モーターのふたつに分類することは適切なのか?」と疑問に思っています。前回のコメント入力の際にURLを記載したためその部分が削除されて「感覚的には…の図が分かり易く」となってしまいましたが、「…」部分は「taketake2 モーターの種類」などで検索されるページのURLでした。

また、鉄道車両のモーターの動向については、11年以上前のブログ記事「PMSM・・・電車用モーターの次のスタンダードとなりうるか?」が分かり易く参考になりました。

余談ですが、たまたま前回コメント投稿の翌日に見かけたニュース記事「西武鉄道、中古車両を導入」には『2024年度に小田急の8000形を西武国分寺線に、25年度以降に東急の9000系を西武秩父線など4支線で走らせる。29年度までに約100両を順次導入する計画だ。これらは省エネ性能が高い「VVVFインバーター制御車両」で、旧型の直流モーター車両に比べて使用電力を半分に抑えられる。』(朝日新聞デジタル)や『首都圏の大手私鉄のうち、省エネ性能の高いインバーター制御で運行している車両の割合は小田急が100%、東急が99%で、西武は70%』(共同通信)のような記述がありました。

みぃやんさん、こちらこそ、詳細な内容のコメントを頂けてありがたいです。

Webで調べた知識をきちんと理解してまとめられていることは、とても素晴らしいことだと思います。

情報機器のモーターに携われれていたので、モーターに関する知見が豊富なのですね(^^)

また、参考になるページや記事もご紹介頂いてこちらもありがとうございます。

ページを見ると、なかなか難しくて理解するのに時間が掛かりそうだと感じましたが、なんとか理解できるように頑張ってみます(^^;)